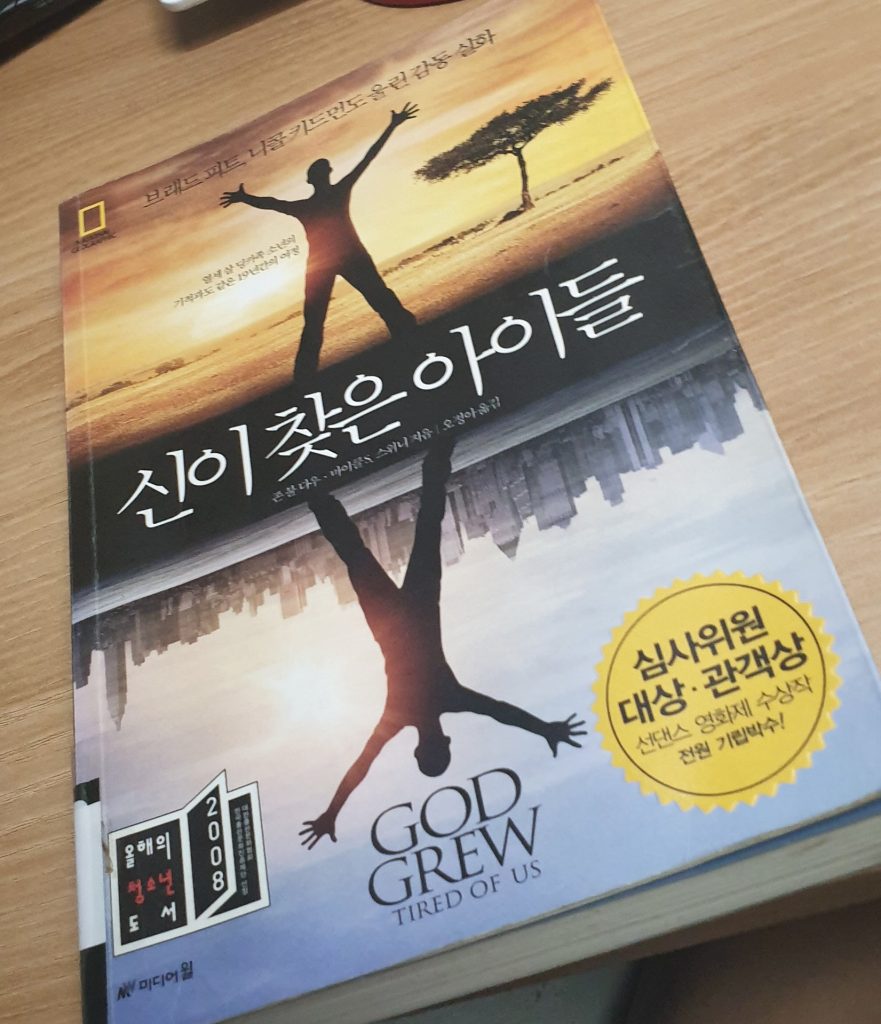

수단 내전으로 난민이 되어 미국 국적을 얻게 된 저자의 자서전. 저자가 살아온 스토리를 보면 소설이라 해도 믿을 수 있을 것 같다. 수많은 생사의 갈림길과 굶주림을 이겨온 그의 삶을 보면 그가 말하는 ‘신’이 ‘건저냈다’고 말할 수밖에 없을 것 같다는 생각이 든다. 그가 난민ㅇ으로 인정받고 미국에 정착하는 데 성공하기까지 UN과 미국의 지역사회와 교회의 도움이 컸다고 그가 인정한다. 그런데 이 책에 번역된 ‘신’이 기독교에서 말하는 하나님인 것 같은데 역자는 왜 신으로 번역했을까 하는 생각을 해보게 된다.

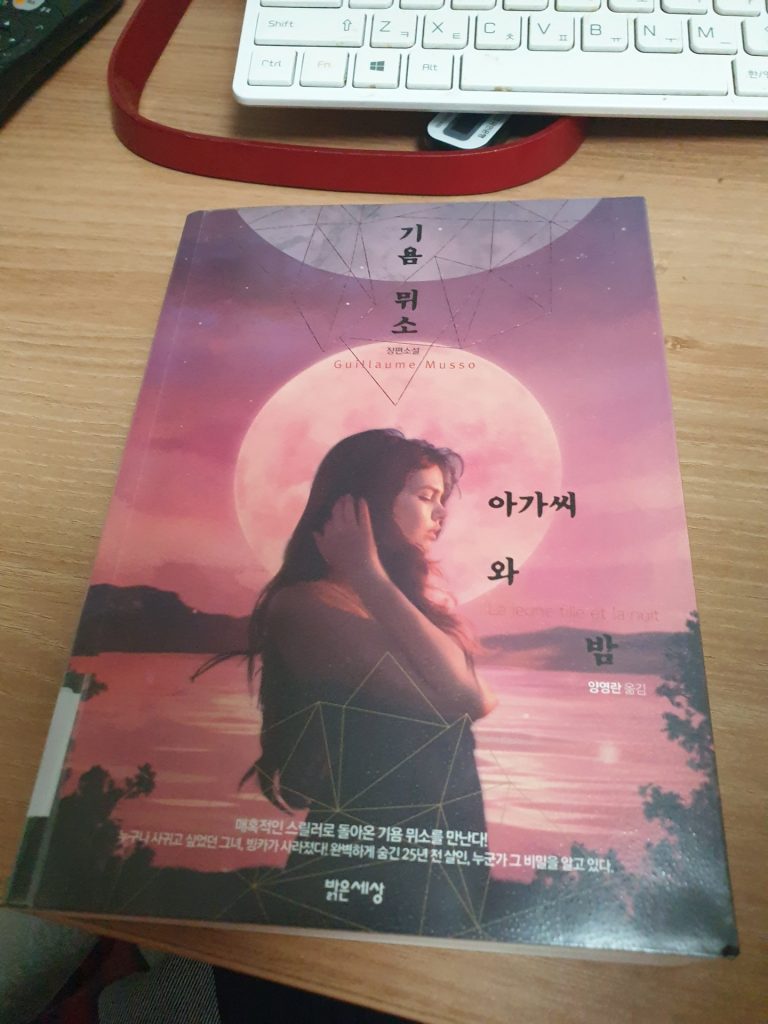

20여년 전 주인공이 10대 때 저지른 완전범죄 살인 사건과 실종 사건에 대해 누군가가 협박한다. 그 사건에 연루된 인물들의 시점으로 사건의 실체를 제구성해가는 스릴러다. 반전이 많다. 인물의 시점이 바뀔 때마다 그런 게 아니고 사실은 이런 거였어 하는 식의 반전. 그러다보니 작위적이다 싶은 부분이 있고 읽는 데 좀 지친다. 무엇이 진실인지 알려주지 않는 듯한 열린 결말로 다 읽고나서도 찜찜하다.

천문학자가 쓴 에세이집. 밤하늘의 별을 보는 시간보다 관측자료를 보며 씨름하는 시간이 훨씬 길다고 한다. 별을 본다고 하면 왠지 낭만적이거나 서정적인 느낌이 드는데 업으로 삼은 사람들에겐 그럴 수 없다는 게 보인다. 그런데도 이 책을 읽다가 코킅이 쌔해질 때가 많았다. 천문학자는 우주를 영원히 짝사랑해야 하는 사람 같다. 가닿지도 못하는 별과 행성을 사랑해 평생 바라보기만 해도 행복할 수 있는 자질이 천문학자의 제 1 덕목일 것 같다. 별 보러 가고 싶다.